老後は自分で決める!任意後見とは

あなたは老後、そして人生の最期をどのように過ごしますか?

このような質問は現代で当たり前になってきました。

人生100年時代。

長生きリスクに備える。

つい、一昔前までは誰も考えなかった長い長い「老後」が現実になっています。

そんな長寿命・超高齢化社会で最も重要なのが「いかに、老後の意思決定をするか」ではないでしょうか?

本ブログでは、自分の人生をどう生きるか?そのための意思決定を老後においていかに行うか?に焦点を当てたいと思います。

《 このページの目次 》

上昇する「おひとりさま」傾向

現代では「結婚観」が相当なスピードで変化しています。

私たちの両親が若かりし頃、いわゆる昭和世代では結婚することが当たり前という価値観であったと思います。

ところが、平成から令和へと時代が流れるにつれ、LGBTQ+に代表されるような多様性を認める社会共通の価値観が生まれてきました。

それに併せて、「結婚」への動機付けが弱くなってきているようです。

国立社会保障・人口問題研究所が実施した令和3年6月の調査によれば、「人々の結婚観」には下記のような兆候が顕著であるようです。

- 「いずれ結婚するつもり」と考える18~34歳の未婚者は、男女、年齢、生活スタイルの違いを問わず減少(男性81.4%:前回85.7%、女性84.3%:前回89.3%)

- 恋人と交際中の割合は男性21.1%で横ばい、女性27.8%で前回から微減。一方、未婚者の3人に1人は交際を望まず。6割の男女が恋人(異性)との交際経験あり(男性60.0%、女性64.8%)

- 平均希望子ども数は全年齢層で減少(男性1.82人:前回1.91人, 女性1.79人:前回2.02人)

- 「結婚したら子どもを持つべき」「女らしさや男らしさは必要」への支持が大幅に低下

このように結婚は、既に適齢期世代の全体数の20%近くが不要と考えています。

しかも、この調査結果は年々その割合が増加しているので、今後はさらに顕著な「結婚ギライ」が進みそうです。

そうすると、社会はどうなるでしょうか?

当然ながら、「おひとりさま」が多く出現するであろうことは誰でも想像できます。

平均寿命と健康寿命のこと

さて、次に「長生き」について検討します。

一般的に「長生き」と聞くと、非常に良いフレーズだと捉える方が多いと思います。

たしかに、人間は誰もが望んで死のうとは思っていませんので当然です。

通常、「長生き」というと「平均寿命」が思い浮かぶのではないでしょうか?

この平均寿命は「0歳における平均余命」を意味しています。

オギャーと生まれた瞬間に、その赤ん坊が何歳まで生きられるのか?という点に焦点を当てたものです。

その意味で、平均寿命の計算には自分一人では到底生きていけないような状態の人であっても、「死んではいない」というだけで人数にカウントされます。

しかし、「長生き」を良い意味で捉えるには、あくまで「健康な状態で」長生きをしているという条件が付くのではないでしょうか?

この考えを「健康寿命」と呼んだうえで、厚生労働省は次のように定義しています。

- 健康寿命とは、ある健康状態で生活することが期待される平均期間を指す指標である。

- 健康寿命とは、集団の健康状態を示す健康指標の一つである。

- 単なる平均寿命ではなく、生きている状態(QOL:生活の質)を勘案することが重要である。

この考えと、サリバン法※に基づいた調査結果によって日本における健康寿命は算出されています。

※サリバン法

毎年必ず10万人が誕生する状況を仮定し、そこに年齢別の死亡率と、年齢別の「健康・不健康」の割合を与えることで、「健康状態にある生存期間の合計値(健康な人の定常人口)」を求め、これを10万で除して健康寿命を求める。

なお、我が国の現行指標では、簡易生命表から5歳階級別の定常人口、国民生活基礎調査から5歳階級別の「健康・不健康」の割合を得て、「健康な人の定常人口」を求めている。 (厚生労働省:eヘルスネットWEBより抜粋)

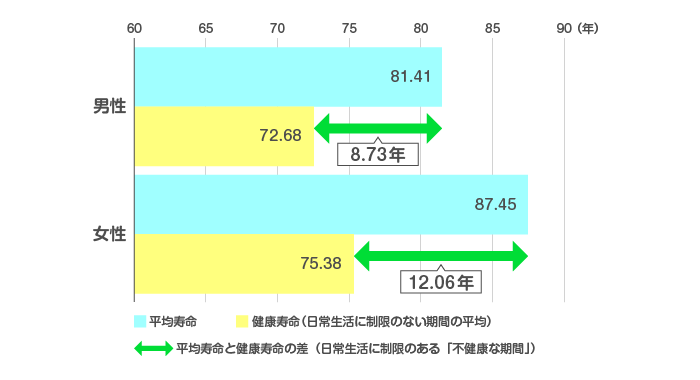

このように「平均寿命」と「健康寿命」とを分けた調査結果が下記(厚生労働省:eヘルスネットWEBより抜粋 図2.平均寿命と健康寿命の差2019年)です。

このグラフをみると健康でなくなってから寿命で亡くなるまでの間には男性で8.73年、女性では実に12.06年もの年月があることがわかります。

自分で意思決定ができなくなる?

前述の統計のとおり、「健康ではなくなる」という状態の1つに挙がるのが「認知症」があります。

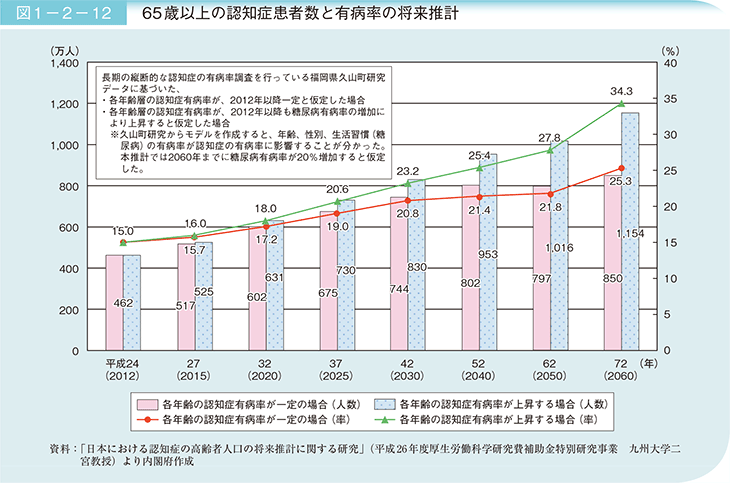

内閣府の推計では下記の予測がなされています。(内閣府:平成28年版高齢社会白書WEBより抜粋)

65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、2012年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)でした。

しかし、これが2025年には約700万人、5人に1人になると見込まれており、年を経るごとにさらに増加していることがわかります。

相応の精度ある推計ですから、私たちが将来的に認知症を発症してしまうことは身近といえそうです。

認知症はステージごとに症状が異なりますが、基本的に近時記憶障害などの「まだらボケ」から始まり遂行機能障害・視空間障害まで至ると社会的にはほぼ「意思能力を喪失」した状態といえます。

法律行為は若いうちに?

このような症状まで進むと、法律行為に必要な意思能力が無くなってしまいます。

法律行為というと大げさに聞こえますが、意外と単純です。

- お店で日用品を購入する(売買)

- 水道屋さんに水漏れを直してもらう(請負)

- アパートを借りる(賃貸借)

- お金を借りる(消費貸借)

- 自分の代わりに法律行為を行ってもらう(委任)

このような普段の生活は全て法律行為を含んでいるからです。

重要なのは、こういった行為すべてには「意思能力」が必要という点です。

先ほどの認知症の例でいったように、健康でなくなった場合にはほとんどが「意思能力」を失ってしまいます。

つまり、健康でなくなってから「誰かに頼もう」と思っても、法律がそれを許しません。

「意思能力がない、または、相当に弱っている」=正常な判断ができない人 と考えるからです。

ここまで聞くとわかると思いますが、健康だった人が「健康でなくなる」タイミングは事前にわかるはずがありませんので、結果、「健康であるうち=若いうち」に何らかの手を打っておかないと自分で自分のことを決めることすらできなくなるということです。

後見制度

私たちが意思能力を失ったときの救済のため、国や法が用意してくれている制度があります。

それが「後見制度」です。

後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

自分の意思能力を失った方(被後見人)の代わりに、家庭裁判所が「後見人」や「後見監督人」を選任してあげることによって、被後見人の身の回りの世話(身上監護)やお金のやり取り(財産管理)を行うことになります。

法定後見は自分では選べない

「法定後見」は健康であるうちに何の対策も取らなかった方のための制度です。

既に意思能力を失った「後」に、さてどうしたらいいんだろう?となった場合の法定ルールだからです。

この場合、自分の面倒をみてくれる「後見人」は家庭裁判所が選任します。

イメージだと、家庭裁判所は自分に近しい人(ご家族や親戚など)を選任してくれるだろう、と思いませんか?

しかし、現実は全く違います。

法定後見の場合、家庭裁判所は被後見人の感情面よりも法的利益や中立公平性を重視するので、見ず知らずの弁護士や司法書士が選任されることが多くあるのです。

想像できるでしょうか?

ある日、突然、自分の代わりに世話をするため会ったことも話したこともない弁護士が現れるんです。

いくら社会的に信用の高い職業の方であるとしても、かなり恐怖を伴うのではないでしょうか。

しかし、ルールはルールなので受け入れるしかありません。これが現実です。

任意後見なら自分で選べる

これに対して「任意後見」は、後見人を自分で選ぶことができます。

つまり、自分の身の回りの世話(身上監護)やお金のやり取り(財産管理)を任せる相手を、「自分で決定できる」ということです。

これが任意後見を利用する最大のメリットといえます。

これなら、自分のことをよく知った人が自分の面倒を見てくれることになるからです。

任意後見に必要な「意思能力」

先ほどの話のとおり、法定後見では家庭裁判所による後見人の選任が必要でした。

任意後見の場合はどうかというと、公正証書による「契約」が必要です。

任意後見は、将来に自分の後見人となる人をあらかじめ指定しておく制度なので、きちんと意思能力がある状態で「契約」を締結しておく必要があるということです。

言い換えれば、「任意後見契約=健康で元気な時だけしかできない契約」といえます。

任意後見契約に関する法律(抄)

第3条

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

公正証書は最寄りの公証役場で作成できます。

契約を締結して公正証書を作成したあと、任意後見契約に関する情報は登記され、東京法務局で管理されます。

その後、時間が経って自分自身の判断能力(意思能力)に不安が出たり、そろそろ後見制度を利用すべきタイミングとなったら後見人の出番となります。

具体的には、後見人が後見業務を開始する前になると、本人・配偶者・四親等内の親族又は任意後見受任者の請求によって家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人は、任意後見人が被後見人のために誠実・公平に業務を遂行しているかどうかをチェックする役割を担っています。

そのチェック役だけは家庭裁判所が指定した上で、いよいよ任意後見契約の効力が発効します。

財産管理を業として行える人

ご家族や親族を除いて、後見人になる職業にはいくつかあります。

誰もがイメージするのは弁護士でしょうか。

しかし、実際には「司法書士」が1位、次いで「社会福祉士」が2位の割合として多く就いています。

後見人の全体数のうち約26.2%がご家族(またはご親族)ですが、残る約73.8%が親族以外の第三者になっていることも注目です。

後見業務である身上監護や財産管理には、実際のところ、医療介護のほかにも一定の法律知識が必要になることが大きな要因です。

その意味で、後見人は慢性的に不足しており、これからの超高齢化社会でさらに不足すると予測されています。

この現状から、直近では総務省から全国の金融機関へ向けて「行政書士」が後見業務(特に財産管理)を行うことの法的根拠を発出したうえで担い手として周知を図っています。

(総行行第103号 令和5年3月27日 総務省自治行政局行政課長 発出)

自分のことは自分で

このように、任意後見は自分の人生の自己決定権をあらかじめ行使しておく制度です。

任意後見契約が発効するということは、その時点で自分自身で自らの精神状況を把握することができていない状態です。

そうなってからでは時間を巻き戻すことはできません。

元気なうち、健康なうちに自分自身の意思能力で任意後見契約を締結すればご家族がいても、いなくても自分の最期をどのように過ごすか代わりに決めてもらうことが可能です。

「おひとりさま社会」「多死社会」においては、この任意後見の制度がいかに活用できるものなのか理解しやすいのではないでしょうか。

ご自身の老後に任意後見を検討する場合には、「そうだ、行政書士に相談しよう」と気軽にお声かけください。